牛娃录 | 上音附中15岁学生斩获小提琴国际大奖,爱踢球的“非典型琴童”这样“练”成……

说到学琴的孩子,很多人脑海里会自动出现这样一幅画面:同龄的孩子在楼下玩耍,而琴童在琴凳上一坐就是一整天,一旁是与孩子“斗智斗勇”甚至逼孩子哭着也得练习的家长……

学琴等于没有快乐童年吗?今天我们要走近一位“非典型琴童”——上海音乐学院附属中等音乐专科学校小提琴专业初二年级学生彭敦悦。

先来说一则喜讯:

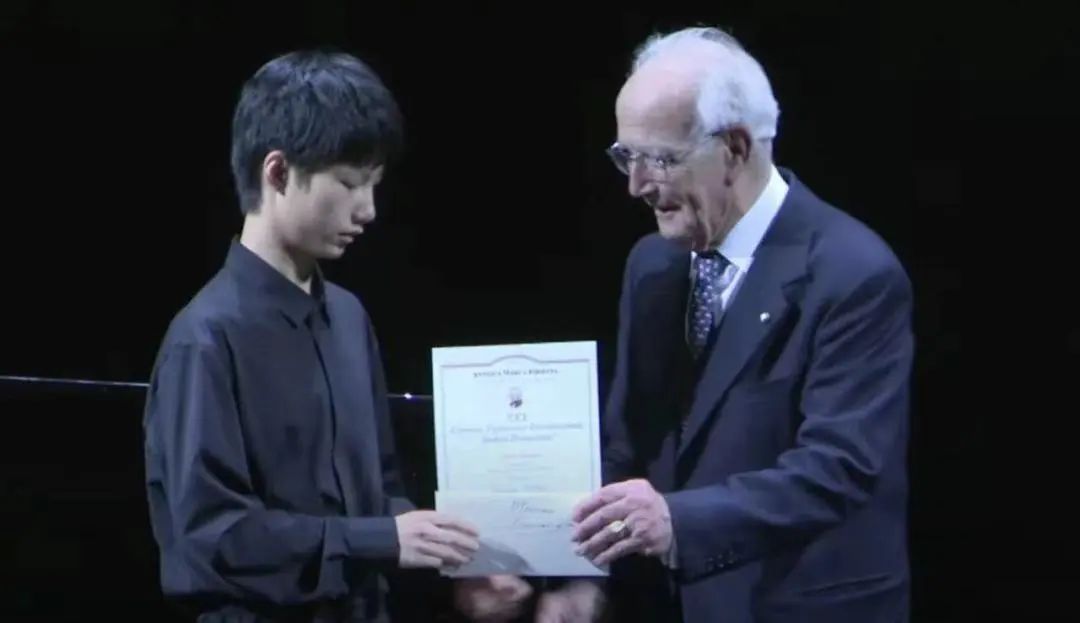

在刚刚结束的意大利第30届安德烈·波斯塔契尼(Andrea Postacchini)国际小提琴比赛中,彭敦悦以出众的音乐表现力和对作品独到的演绎脱颖而出,赢得了评委的一致好评,勇夺少年组B组第一名。同时,彭敦悦还斩获了全场不分组别的巴赫作品最佳演绎奖。15岁的彭敦悦是该赛事获得巴赫最佳演绎奖年龄最小的中国选手,30年来获该奖的中国选手分别为22岁(第二十六届)、28岁(第十五届)。

彭敦悦在颁奖现场

说彭敦悦是“非典型琴童”,大致有这样几个原因:

他五岁半开始学小提琴,起步并不早;

在学琴的头几年里,他每天练琴的时间不超过半小时;

他爱好广泛,特别喜欢踢足球,就算比赛临近,放学后他也要踢完球才回家;

他的父母均是乐器“外行”,对孩子学琴抱着“不必死磕”的态度,却无心插柳地让孩子对音乐的热爱不减反增……

近日,第一教育走进了彭敦悦家。在这里,我们看到了琴童成长的不同“版本”。而他父母抱持的教育理念,也值得很多家长(不论孩子是否学琴)借鉴。

彭敦悦

向上滑动阅览

现为上海音乐学院附中初二年级学生,师从郑青副教授。

2019年1月,参加香港国际弦乐公开赛,在一天内挑战含音乐院校大学生选手在内的三个组别比赛,三组均获奖:儿童B组(专业)第二名(第一名空缺);协奏曲B组(专业)第二名;自由选曲C组第一名。

2019年9月,考入上海音乐学院附小,因成绩优异保送直升附中,并连年获奖学金。

2020年8月,获全国青少年小提琴协奏曲比赛专业儿童组第一名,并与著名指挥家张国勇执棒的青岛交响乐团合作,担任独奏演出比赛曲目“门德尔松《e小调小提琴协奏曲》第一乐章”,第一次与乐队合作的表现获张国勇高度赞赏,在采访中评价他是“极其有才华、极其有主见,非常好玩的一个孩子”。

作为上音附中优秀学生代表多次参加“上海之春”国际音乐节的演出,多次被学校选派参加国际大师课,参演波兰驻华大使馆“2022波兰作曲家之秋”音乐会等活动。

用“松弛感”呵护热爱

彭敦悦的妈妈彭晓芸是个古典音乐爱好者,平日里喜欢淘古典乐唱片、带他听音乐会,这让彭敦悦在不知不觉中萌生了对音乐的兴趣。

一天,母子俩听完音乐会路过一间琴行。妈妈指着里面的钢琴问彭敦悦:“你想学钢琴吗?”当时只有五岁半的他反问道:“妈妈,钢琴和小提琴哪个更难?”

妈妈和他解释:“刚开始的时候,小提琴更难,像锯木头。学到后面,无论钢琴、小提琴,要学好都难,都要坚持每天练习。”听罢,彭敦悦表示:“那我要学小提琴,我喜欢难的,我要锯木头!”

就这样,彭敦悦开启了小提琴之旅。不过,妈妈抱着让他发展一门兴趣玩玩的心态,一开始只是在小区里找了位小提琴老师。

至于孩子每天的练习,妈妈彭晓芸也选择“放养”:直到小学三年级,彭敦悦每天练习的时间都不超过半小时,甚至其中十几分钟的时间,他都是随心所欲地即兴演奏。

老师时常“吐槽”彭敦悦练得太少,妈妈则充当起挡在孩子面前的“保护墙”,允许孩子以自己的节奏和方式探索。

彭敦悦练琴照片

学琴一个多月后,妈妈就发现,孩子显示出了一定的音乐潜质:只是听过的音乐,孩子竟然能自己拉出来。不过那时,她仍然没考虑让孩子走专业发展路线。

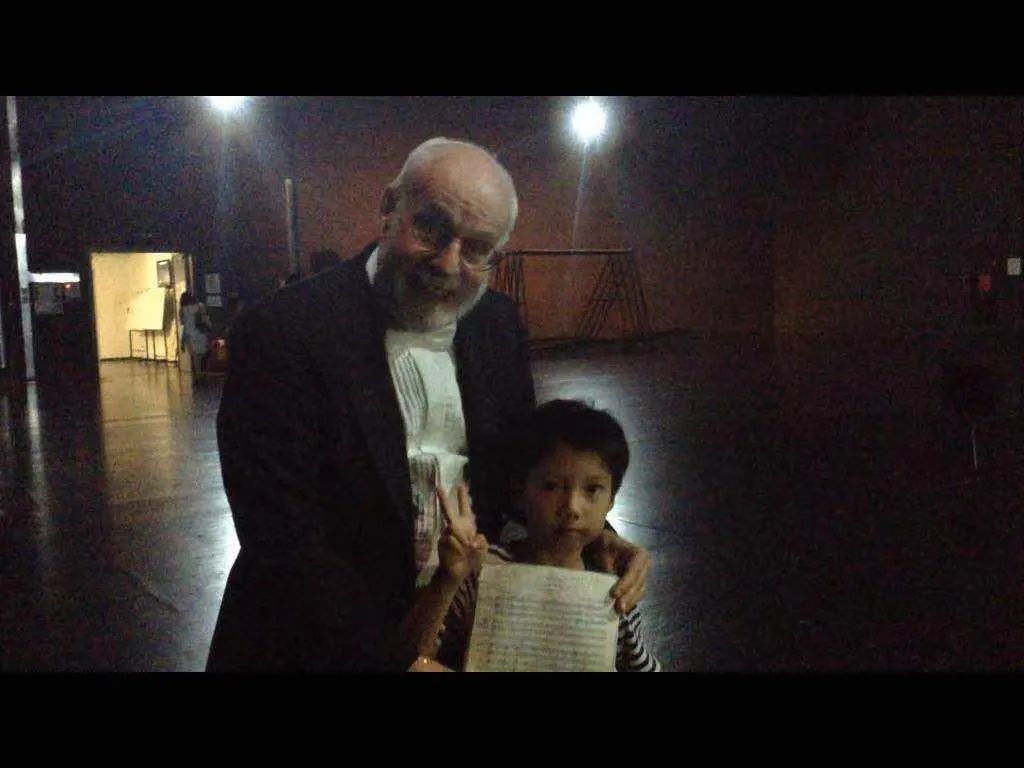

2016年,他们一家在广州大剧院观看演出时,彭敦悦情不自禁跟随音乐挥动手指的动作被荷兰指挥家、古钢琴家唐·库普曼(Ton Koopman)的经纪人发现并拍摄了下来。演出结束后,他把彭敦悦引荐给库普曼。库普曼对彭敦悦自发的乐感极为赞赏,留下名片并建议家长好好培养。

彭敦悦与库普曼在演出后台合影

此后的两年里,彭敦悦参加了几次音乐夏令营,都受到了专业人士的肯定,这才真正引起了家长对孩子音乐天赋的重视,在询问孩子的意愿后,最终决定让孩子报考上音附小。

爸爸带彭敦悦参观东平路9号上音附小附中,正是在这里彭敦悦表达了强烈的意愿希望考音乐专业学校

也许正因为在比较松弛的家庭氛围下,彭敦悦练习小提琴的热情不减反增,他对音乐的热爱得到了很好的呵护,而这种热爱会在演奏中、在不经意间自然流淌。

有专家评议,从本届安德烈·波斯塔契尼国际小提琴比赛的获奖情况来看,国际乐坛的评委越来越偏向音乐的自然表达以及对作品理解的结构性、逻辑性,这或许正是彭敦悦获得评委青睐的原因。

评委、巴伐利亚交响乐团首席小提琴家Eva Bindere对彭敦悦在比赛中的表现高度赞赏,认为他的演奏有深度、让人惊叹。

毕业于哈佛大学的美国小提琴教育家Anthony Berner尤为关注彭敦悦对巴赫作品的演绎,“我听了很多巴赫的演奏,无论C组还是D组,选手忙于处理手指上的技术,但是真正的巴赫在精神上,在内心深处。当我听到彭敦悦演奏巴赫时,心里一响,对!这才是对的。”

彭敦悦与本届比赛评委合影

学琴也能拥有多彩童年

采访彭敦悦一家时,彭敦悦已经放学,正在学校操场上踢球,这是他多年来雷打不动的习惯。

妈妈彭晓芸从未因为孩子学琴,而封闭孩子未来发展的其他可能性。比起练琴,她更看重孩子的语言学习、阅读和运动。

彭敦悦小的时候,每周有半天时间被“扔”在外籍邻居家,浸润在英语环境里,这给他日后的英语学习打下了坚实的基础。

彭敦悦家的客厅里没有电视,书倒是摞了满墙,因为妈妈希望让书和玩具一样唾手可得。

几次搬家,他们家都特地选择了一楼,为的是能让孩子出入安全方便,而且拥有一方玩耍的小天地。

彭敦悦的童年多姿多彩

彭敦悦的成长世界是多元而宽广的。他的班主任朱洁老师说:“彭敦悦是我见过好奇心和求知欲最强的学生,对任何事情都有很强的探究精神,喜欢刨根问底,博闻强记,涉猎广泛,具有独立的思考能力和判断能力,思辨能力也很强,这可能对他的音乐表达也很有帮助。“

朱洁认为,很多学生学音乐是起源于天赋和兴趣,但这条路要继续走下去,不仅仅需要对历史、文化、文学的理解,更要有数学逻辑和哲学思辨等各种素养能力的支撑。

值得一提的是,在2022年举行的“第四届复旦大学中学生暑期哲学课堂”中,彭敦悦以“艺术哲学”为主题展开写作。他的论文从来自全国各地116所学校的210名中学生中脱颖而出,获得优秀论文二等奖。彭敦悦是唯一一位获奖的初中生,也是唯一一位来自音乐学校的非综合性学校学生。

妈妈彭晓芸介绍,彭敦悦从小对数学很有兴趣,一年级时常常缠着她,要她每天出三道数学题。“题库库存不足”后,她在老师推荐下让孩子参加了学校开设的数学思维班,孩子在班上的表现很不错。

一个学期后,彭敦悦考上了童声合唱团。合唱团和数学思维班的上课时间冲突了,妈妈让他自己做选择。最后,他选择了参加合唱团,“因为合唱团有很多小伙伴,数学嘛,可以自己学。”

虽然孩子在多个领域显露出了一定天赋,但彭晓芸不希望因此让孩子的周末被课外班占满,而是让孩子遵从自己的内心,选择自己真正热爱的。

从小学着自己做决策,这培养了彭敦悦有主见的个性。

这次比赛,从报名到签证遇到困难等事务,彭敦悦全程自己处理。而在选择曲目时,他向指导老师郑青提出了曲目安排的想法,让演奏的所有作品涵盖巴洛克时期作品、浪漫主义时期作品、晚期浪漫主义作品等,让作品风格时间跨度较大,以更全面地展现他的演奏风格。

老师郑青认为,用传统眼光来看,彭敦悦不是个“听话”的学生,他对音乐有自己的审美观,对这样的学生需要老师更多的呵护和引导。

回想备考上音附小的那段时光,彭敦悦每天的练琴时间从半小时陡然增至四五个小时。妈妈很有魄力地去跟老师“谈判”,希望准许彭敦悦免上语、数、英课程(但仍须参加考试),为的是保证孩子每天有充分的时间玩耍。

“人生不可能什么都要,”彭晓芸表示,“适度留白,才能保护孩子的音乐想象力。”

成长的“可持续性”更值得关注

在很多人眼中,彭敦悦是天赋型选手。但“小天才”也曾遭遇过挫折。四年级时,彭敦悦第一次报考上音附小失败了。面对失败,彭敦悦并不气馁,当即决定“明年再战”。

此后的一年里,彭敦悦自发进入了“备战状态”,不仅延长了每天练琴的时间,还决定要挑战难度较高的曲目。

或许和很多琴童家庭不太一样的是,在这期间,做儿童哲学教育的颜志豪老师成为了彭敦悦的继父,给予了孩子非常多的陪伴和鼓励,一直独自抚养孩子的妈妈开始有了“偷懒”的空间。

爸爸颜志豪在彭敦悦成长过程中给予了很多陪伴

当孩子练琴遇到瓶颈的时候,孩子父亲会和他一起分析判断,寻找解决方案。而对于结果,他们夫妻二人都看得很淡,做好了“转轨”回综合性学校读书的准备。

彭晓芸认真地想过,如果孩子内心深处不喜欢音乐,或是花了很多时间精力练习仍无法达到理想的水平,那就“及时止损,琴童家长应该要有‘底线思维’,不要让孩子为了练琴耽误了在其他领域发展的可能。”

家长允许孩子有试错的空间,这反而让孩子有了向前冲的底气。一年后,彭敦悦以第一名的好成绩进入上音附小。

回顾学琴的这些年,彭敦悦家里从来没有上演过鸡飞狗跳的场面。在彭晓芸看来,不少琴童家里呈现“高压态势”,一部分原因在于家长付出了超过负荷的投入,从而对孩子给予了过高的期望。“方方面面其实都不应该过分死磕,而是孩子身心健康第一,让孩子进可攻退可守。”

她发现,国际大赛的评委能够通过精神面貌、舞台表现力等辨别选手是靠家长权威压制训练出来的琴童,还是发自内心热爱音乐、享受演奏的琴童。“幽默而富有魅力的个性、独立的音乐理解力以及厚实的文化底蕴甚至跨学科视野,成为了这一代音乐家在国际舞台上获得一席之地的重要条件。而这些综合素养,可不是靠压迫式训练能够成就的。”

比起音乐技术,孩子的游戏力、创造力、判断力、内在动力等素养的培育才能够让孩子的成长“可持续”、走得更远。这种教育理念或许正是彭敦悦成长为“非典型琴童”的原因。直到今天,他除了每天练琴两三小时之外,还要把时间精力分给运动、玩耍、担任班级“心理委员”为同学们排忧解难……

不让孩子在学琴这件事上陷入被动状态,不把孩子的时间“挤尽榨干”,彭敦悦妈妈和彭敦悦的专业导师郑青教授取得了共识,用更变通积极的方式推动他对音乐的自主探索。比赛回来,本可以松口气的彭敦悦倒是兴致勃勃地练起了新曲目,这让郑青老师很是欣慰。

让彭晓芸印象深刻的是,比赛期间,有选手看到彭敦悦的精彩表现,激动地称赞:“这次比赛你一定是冠军!”这种去除功利心、发自内心欣赏音乐的状态,是她认为应该追寻的。

彭敦悦与其他参赛选手在一起

“说到底,乐器的学习不是掌握一项生活技能,想要成为谋生本领更是难上加难。乐器的学习一定要源于内在的需求,你的灵魂里需要音乐,你的生活方式里就有古典音乐的位置。这样,乐器的学习才能细水长流,才能不计较得失与回报。”彭晓芸表示。

图片由受访者提供